Cómo atender un cóctel en casaEn mi casa, nos encanta celebrar con un coctel de 7 a 9 p.m. para ocasiones formales como grados, eventos especiales, profesionales o despedidas para los que se casan. Nos parece que es la mejor y más fácil forma de atender invitados, ya sea familia, amigos o grupo de colegas. Para planear y escoger lo que quieres ofrecer, te compartimos algunas recomendaciones. Lograr un equlibrioAl planear una de las primeras preguntas es si los pasabocas se ofrecerán en la mesa con un buffet o serán pasados directamente a los invitados. Si es un buffet las cantidades servidas deben ser más generosas para que los invitados puedan servirse todo lo que quieran. El ambiente de buffet es más informal. Por otro lado, es más formal si los pasabocas son ofrecidos directamente a los invitados. Las cantidades que cada invitado pueda recibir de cada variedad de pasaboca, será menor. Ideal que definas un tipo de comida o tema para el menú de los pasabocas, que puede ser típico colombiano, mexicano, asiático, español, italiano o francés, las variedades son infinitas. Ten en cuenta otras consideraciones como es la temperatura, el color, la textura, sabor y los ingredientes. Ideal balancear entre proteínas, vegetales, y carbohidratos. El otro tema son las bebidas que se servirán, y que deben acompañar el tipo de comida que vas a ofrecer. Diferentes pasabocas pueden parecer adecuados con ron, vino, vino espumoso, cocteles preparados, y whiskey que es lo que la mayoría de los hombres prefiere. Aplica tu creatividad a estas recomendaciones, no existen reglas estrictas. Las combinaciones del menú son al final una cuestión de gusto personal y el de los invitados que asistirán. Estimación de cantidades Bandejas de la Chamba para servir comida típica Bandejas de la Chamba para servir comida típica Estimar la cantidad de comida necesaria de pasabocas depende de varios factores. Por ejemplo, las personas mayores generalmente comen menos que los más jóvenes, los hombres generalmente comen más que las mujeres. Ciertos alimentos que se perciben como muy especiales como mariscos, desaparecerán más rápido. De todas maneras, ten en cuenta algunas reglas generales para estimar cuánta comida preparar. La mayoría de los invitados consumirán entre 8 y 10 “bocados” en total para un evento de 2 horas de duración. Al comienzo el ritmo de la comida será más rápido y se hará más lento a medida que la gente satisfaga su apetito inicial. Si el coctel se extiende más de 2 horas, es importante tener pasabocas adicionales para reponer las bandejas vacías. Lo ideal es planear en el menú 5 o 6 variedades de pasabocas diferentes. Si tienes 20 invitados, y el promedio es que cada invitado consume 10 bocados, puedes calcular que cada invitado consumirá 2 bocados de cada tipo de pasaboca. Entonces, la cantidad total de bocados por cada tipo de pasaboca para 20 invitados será de 40 porciones. Por ejemplo, para nuestra última celebración de grado de PhD de la Universidad de Valencia de un integrante de la familia, escogimos comida española con el siguiente menú de pasabocas o tapas; - Tortilla española - Jamón serrano con pan artesanal - Aceitunas rellenas de pimentón - Albóndigas españolas - Queso manchego con almendras ahumadas Acompañados con vino blanco, vino tinto, whiskey y bebidas. En total tuvimos 30 invitados, así que de cada pasaboca calculamos 60 porciones, es decir 2 bocados por tapa por invitado. Para las bebidas, se calcula 6 copas por botella de vino, y 13 tragos por botella de whiskey. De dulce ofrecimos fresas y galletas de naranja hechas en casa. Planificar con anticipaciónLa idea es que los pasabocas sean preparados con anticipación. Recuerda que el anfitrión no debe cocinar después de que hayan llegado los invitados. Así que las tareas de atender a los invitados y servir se debe planear igualmente y puede ser compartida por integrantes de la familia, o por un mesero contratado por horas. PresentaciónLa presentación de las bandejas es muy importante a la hora de pasar los pasabocas, ya sea en buffet u ofrecidos directamente a cada invitado. En lo posible, cubre el borde de la bandeja con verduras decorativas como hojas de apio, ramas de hierbas como perejil, flores comestibles o una combinación. Asegúrate de volver a llenar la bandeja según sea necesario, limpiando los bordes sucios. Si solo quedan unos pocos pasabocas en una bandeja y no hay más en la cocina, transfiere los restantes a una bandeja más pequeña. Las servilletas que son más pequeñas que las que se utilizan cuando servimos una comida a la mesa, pueden ser de papel de color que combine con las flores con las que has decorado toda la casa. Éstas deben estar disponibles para los invitados, cuando se sirve cada bebida o pasaboca. Se pueden poner en círculos decorativos de servilletas en la superficie del buffet en conjunto con los platos para que cada invitado se sirva. Para facilitar todo, es mejor que ninguno de los pasabocas que estás ofreciendo necesite tenedor para comerlo, así solo será necesario poner palillos y/o cucharas para servir los pasabocas. Asigna a alguien de la familia para que regularmente ayude a despejar las mesas de copas o vasos vacíos, o servilletas arrugadas que no deben permanecer a la vista por mucho tiempo. Asegúrate de que haya suficientes vasos y platos pequeños, para reabastecer a cada invitado al menos dos veces sin tener que lavarlos. Éstos se pueden alquilar, o puedes completar con los de tu mamá o hermanos. Ideas de menúsReferencias;

Hors D´oeuvre - William Sonoma

0 Comentarios

Denominación de Origen Olla de La Chamba Olla de La Chamba La denominación de origen es una mención geográfica aplicada a un producto en nuestro caso artesanal, que destaca su calidad y características las cuales se deben exclusivamente al lugar de procedencia donde se elabora. Factores naturales como la composición del suelo, clima, flora y fauna, y factores humanos como los métodos tradicionales y habilidad en la elaboración de las artesanías, son los que determinan su valor único. En Colombia el nacimiento de una denominación de origen está dado por la “declaración de protección” otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio a pedido de la parte o comunidad interesada. La denominación de origen es importante porque indica a un posible comprador que la artesanía es producida en un lugar determinado y con ciertas características como “hecho a mano” para el caso de las artesanías. A nivel mundial existe una gran variedad de productos con denominación de origen que llegan a Colombia y podemos disfrutar en nuestra mesa. Entre estos encontramos, la Champaña vino originario de la región de Champagne en Francia, el vino espumoso Cava y el Jerez ambos procedentes de España, el queso parmesano (Parmigiano Reggiano) de Italia, el licor Tequila de Mexico, y la Quinua real de Bolivia entre otros. COLECCIONES CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN En el caso de Colombia existe una extensa lista de artesanías que cuentan con denominación de origen. A continuación se destacan algunas;

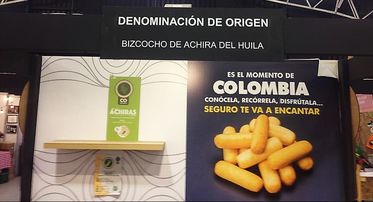

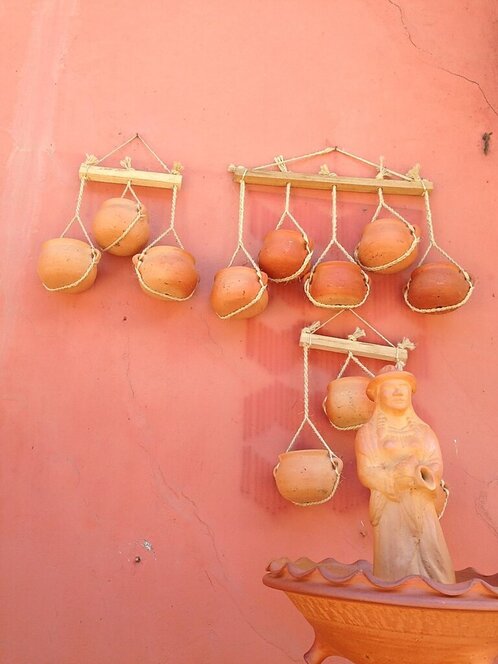

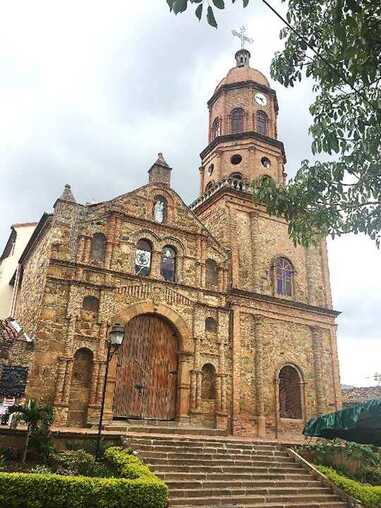

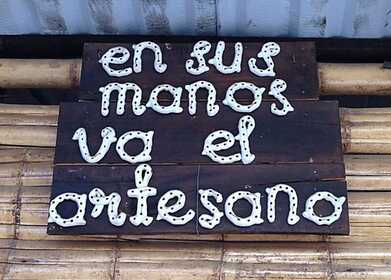

Y que delicia acompañar nuestras comidas con alimentos colombianos que tienen denominación de origen como el Queso de Paipa, las Achiras del Huila, o el Bocadillo Veleño. En 2018 durante el mes de mayo, Artesanías de Colombia realizó el primer Mercado de Artesanías con Denominación de Origen en la Sede del Claustro de Las Aguas en Bogotá. “Colombia es el país que tiene más Denominaciones de Origen de productos artesanales en Latinoamérica, en total son 11 piezas de nuestro país con este sello.” AdeC. Artesanías en barro de RáquiraRáquira, municipio colombiano conocido por su tradición alfarera que se remonta a la época precolombina, ha sido parte integral de la cultura y la identidad de la región. Ubicación del municipio de RáquiraRáquira municipio colombiano que se encuentra en el departamento de Boyacá ubicado en la región central de Colombia, tiene una población aproximada de 14,000 habitantes. Desde Bogotá. es necesario recorrer una distancia de 148 kilómetros, atravesando zonas montañosas de la Cordillera Oriental de los Andes, que ofrece unos bellos paisajes de cultivos, mesetas y bosques . Ráquira se encuentra a una altitud aproximada de 2,100 metros sobre el nivel del mar con un clima típicamente templado de montaña, y con temperaturas moderadas que rara vez superan los 20-25 grados Celsius. En las noches la temperatura puede descender por debajo de los 10 grados Celsius. Su actividad agrícola es diversa y rica, destacándose con productos agrícolas como la papa, maíz, cebolla y frijol. La región de Boyacá, también se dedica a la ganadería y a la producción de lácteos. Asi mismo, el turismo es significativo en Ráquira debido a su rica tradición artesanal, su cultura y la belleza de sus paisajes. Historia del municipio de RáquiraLa historia de la fundación de Ráquira se remonta a la época precolombina. Desafortunadamente, no hay registros precisos sobre la fecha de su fundación o el nombre de la comunidad indígena original que habitaba la zona. Sin embargo, se sabe que Ráquira fue un asentamiento indígena antes de la llegada de los españoles. El nombre "Ráquira" tiene raíces indígenas y significa "Pueblo de Ollas" en la lengua Muisca, que era hablada por la población indígena de la región. Este nombre refleja la importancia de la cerámica y la alfarería en la tradición artesanal de Ráquira. [Es importante señalar que los hallazgos más antiguos de piezas de alfarería en esta zona ocurrieron hacia el año 8.000 a. de C.] Ref. Los cuadernos del barro - Ministerio de Cultura. Durante la colonia, igual que en la mayoría de los municipios de Latinoamerica, en la plaza principal se construye en 1600 la iglesia parroquial de Ráquira estilo gótico por el maestro Santafereño Cristóbal Aranda. [Tiene el privilegio de llamarse “IGLESIA CATEDRAL” desde el año 1690, cuando Monseñor Fray Ignacio de Urbina Arzobispo de Bogotá la declaró así por decreto, por su arquitectura que conjuga la unión de dos estilos: el colonial y el gótico europeo.] Ref. Comisión Fílmica Colombia. Origen de las artesanías de barro en Ráquira Ráquira se ha destacado a lo largo de los años por su tradición artesanal, especialmente en la producción de cerámica y objetos de barro. La actividad artesanal ha sido transmitida de generación en generación, y hoy en día, la ciudad es conocida como un importante centro artesanal en Colombia. Es bastante común que la elaboración de las artesanías involucre a toda la familia. La artesanía no solo es una actividad económica, sino también una parte integral de la vida y la cultura de su comunidad. Trabajar juntos en la producción de artesanías brinda la oportunidad de transmitir valores dentro del núcleo familiar, como la responsabilidad, la dedicación y el respeto por la tradición. Dentro de las razones de la tradición alfarera de Ráquira, se destacan; -> Cultura Indígena: muchas de las técnicas y estilos utilizados en la cerámica tienen raíces en las prácticas indígenas tradicionales. Los artesanos de Ráquira han heredado y preservado métodos ancestrales de trabajar con el barro. -> Recursos Naturales: la zona cuenta con recursos naturales como arcilla y barro de calidad, ideales para la producción de cerámica. La disponibilidad de estos recursos ha sido fundamental para el desarrollo de la tradición artesanal en la región. -> Influencia Española: durante la colonia, la influencia española también desempeñó un papel en la introducción de técnicas y estilos en la producción de cerámica. La combinación de las influencias indígenas y españolas contribuyó a la creación de un estilo distintivo en las artesanías de barro. -> Economía Local: la producción de artesanías de barro se convirtió en una parte importante de la economía local. La venta de estas piezas únicas a turistas y visitantes ha proporcionado un sustento para muchas familias raquireñas. -> Turismo: su reputación como centro artesanal ha atraído turistas interesados en adquirir productos auténticos y experimentar la rica tradición artesanal de la región. El turismo ha contribuido al desarrollo económico y a la preservación de la tradición artesanal. En el año 2020, La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, declaró la protección a la Denominación de Origen “Cerámica Artesanal de Ráquira Colombia”. [Esta mención se utiliza para designar productos de alfarería y cerámica artesanal que se caracterizan por ser elaborados en el Municipio de Ráquira, mediante el manejo de técnicas tradicionales, utilizando como materia prima básica arcillas rojas, moradas y blancas extraídas del mismo municipio; así como por tener finalidades utilitarias y decorativas, acabados característicos y estilos tradicionales.] Ref. Artesanías de Colombia Cómo se elaboran las artesanías de Ráquira Almacén de artesanías en Ráquira Almacén de artesanías en Ráquira La elaboración de artesanías de barro en Ráquira es un proceso que ha sido transmitido por generaciones, y que involucra habilidades artesanales tradicionales. Su proceso de elaboración se compone de los siguientes pasos; Extracción de la arcilla: la materia prima principal es la arcilla que suele extraerse de yacimientos o depósitos locales en áreas cercanas públicas o privadas, de manera responsable y sostenible. La calidad de la arcilla es esencial para el resultado final de las piezas. Preparación de la arcilla: la arcilla se procesa para eliminar impurezas y lograr la consistencia adecuada para trabajar. Puede implicar el amasado, el tamizado o tratamiento para mejorar la plasticidad. Modelado: los artesanos dan forma a la pieza en forma completamente manual, utilizando técnicas tradicionales y herramientas simples. Secado: las piezas moldeadas se dejan secar al aire libre. Este proceso puede llevar varios días dependiendo del clima. Este secado es importante para garantizar que las piezas no se deformen durante la cocción. Cocción en el Horno: después del secado, las piezas se colocan en el horno a altas temperaturas, generalmente entre 800 y 1000 grados Celsius, dependiendo del tipo de arcilla y el acabado deseado. Esmaltado o vitrificado (Opcional): algunas piezas pueden ser vitrificadas para agregar color y brillo. El esmalte se aplica antes de la segunda cocción y puede incluir una variedad de colores. Segunda Cocción: después de aplicar el esmalte (si es necesario), las piezas pasan por una segunda cocción en el horno. Esta etapa finaliza la producción y fija el esmalte. Acabado y Decoración (Opcional): las artesanías pueden ser decoradas o recibir un acabado especial después de la cocción. Esto puede incluir detalles pintados a mano, grabados u otros elementos decorativos. Ya que su elaboración es un proceso creativo, cada artesano tiene su enfoque único y agrega detalles específicos que contribuyen a la individualidad y autenticidad de la artesanía. Cada pieza es única. BARRO DE RÁQUIRA TAMBIÉN PARA LA COCINA Y LA MESA |

| |

Arepa según la región de Colombia

Comal en barro de La Chamba para hacer y calentar las arepas

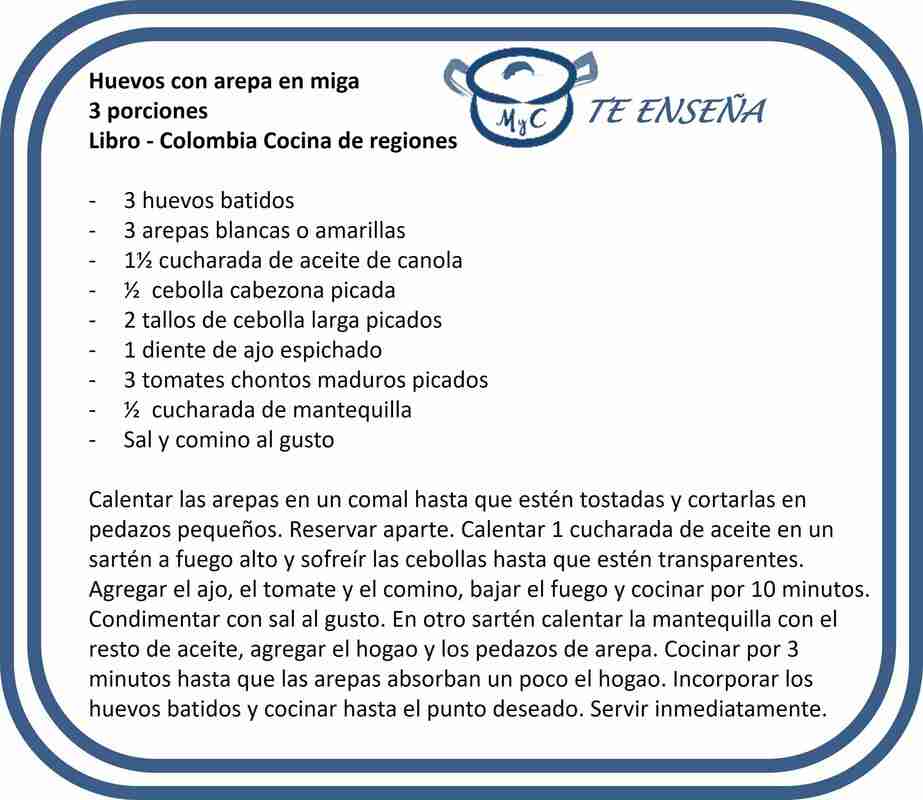

Comal en barro de La Chamba para hacer y calentar las arepas La arepa es una herencia indígena que lleva más de 500 años en nuestra gastronomía. En Colombia cada región tiene una preparación propia desde el mismo proceso de cómo se cocina el maíz. Las arepas son mucho más que un alimento esencial, hacen parte de nuestro Patrimonio Cultural.

Preparación del maíz para la arepa

Para el proceso de maíz pelado, se remoja y se cocina 40 minutos con ceniza. Luego el maiz se lava muy bien y se cocina por seis horas. Este proceso hace que el maíz bote la cáscara, lo cual es una manera ancestral de trillar el maíz. Después se muele y al hacer la arepa ésta queda mucho más suave.

Actualmente encontramos en el mercado la harina de maíz precocida para hacer las arepas, que se obtiene con el proceso descrito anteriormente. La harina se consigue en color amarillo o blanco. La diferencia en el color se debe a la falta de pigmentos en el maíz blanco, mientras que el amarillo, a pesar de que proviene del maíz blanco, contiene pigmentos conocidos como carotenoides que le dan el color amarillo. Éstos son antioxidantes, tienen mayor contenido de fibra y con menos contenido calórico.

Conoce la gran variedad de arepas según la región de Colombia.....

Arepa de choclo

Consulta receta arepa de choclo

Arepa boyacense

Consulta receta arepa boyacense

Arepa antioqueña

Arepa de huevo

Consulta historia de Luruaco con sabor a arepa de huevo

Arepa valluna

Consulta receta arepa valluna

Arepa santandereana

Consulta receta arepa santandereana

Arepa ocañera

Valor nutricional de la arepa

Por otro lado, en su preparación no es necesario agregar aceite ni levadura y no contiene conservantes ni colorantes, hábitos muy saludables.

Para aumentarle su valor nutricional, al momento de preparar la masa de la arepa, prueba agregandole avena en hojuelas, salvado de trigo, semillas, e incluso, vegetales rallados para adicionar sabores y aumentarle el contenido de fibra.

Navidad llena de tradiciones

Nuestra propuesta para vivir la Navidad es compartir alrededor de la mesa y la cocina, preparando las recetas de la abuela y encendiendo velas en la mesa. Recordemos en familia las costumbres de nuestros antepasados, acordémonos como fueron nuestras Navidades cuando eramos pequeños, y pensemos en nuestros seres queridos que ya no se encuentran con nosotros.

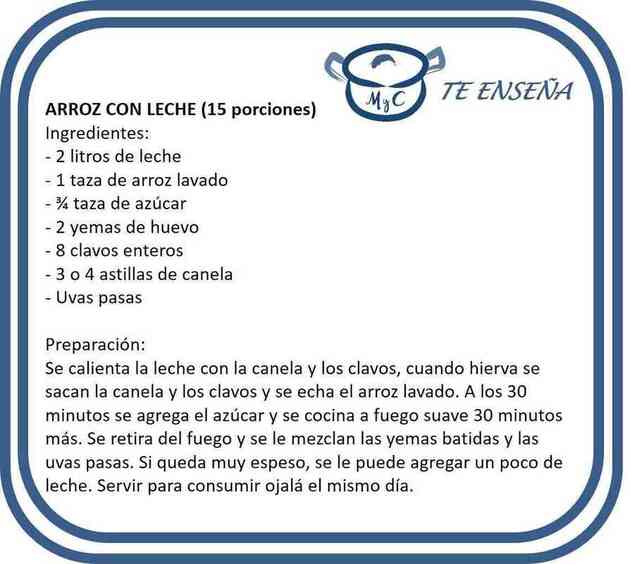

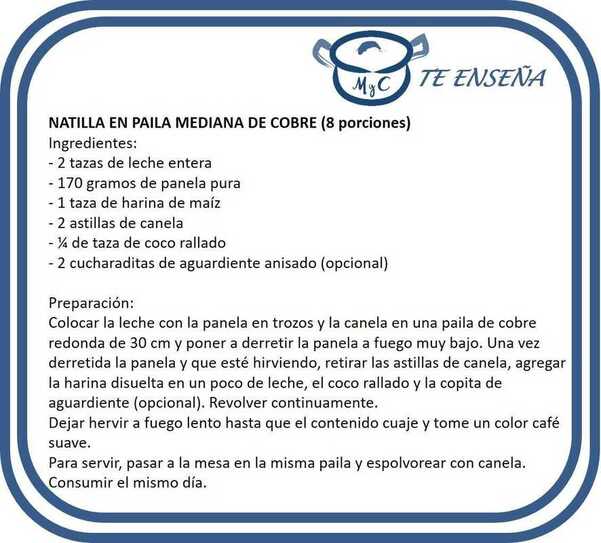

Que delicia preparar un arroz con leche para compartir en las novenas en una bandeja de barro de La Chamba, poniéndole todo el amor y siguiendo los consejos de nuestras hermanas, o cocinar la natilla en la paila de cobre que heredamos de la abuela. A continuación compartimos algunos consejos que te ayudarán a celebrar una Navidad llena de tradiciones.

ARROZ CON LECHE

El arroz con leche es un postre tradicional que está presente en muchos países latinoamericanos y que vino desde España en la época de la colonia. Hay diferentes opiniones de su origen en España. Por un lado, se habla de la zona de Cataluña y Valencia que se ofrecía como “Menjar Blanc”, otros dicen que empezó a elaborarse en Andalucía aromatizado con canela y cáscara de limón o de naranja.

LA NATILLA – TRADICIÓN ANTIOQUEÑA

En España la palabra “natilla” corresponde a variedades de postres cremosos fáciles de hacer y con ingredientes básicos como leche, huevos, endulzante y especias. La natilla que conocemos en Colombia, se origina con los frailes andaluces que trajeron junto con otras costumbres culinarias a Antioquia en la época de la colonia. En tierras antioqueñas ésta tomó una consistencia más dura con el maíz, se tornó más oscura y de color acaramelado con la panela, y su sabor cambió con la canela y otros ingredientes variados para enriquecerla, como el coco, la mantequilla, el queso campesino y el licor de anís.

ENCENDAMOS MUCHAS VELAS

En la mesa y en todos los rincones de nuestra casa, las velas son símbolo de la Navidad ya que brindan calidez y dan un toque mágico al ambiente.

Las velas han representado un icono en diversos países y diferentes creencias. Como ejemplo está la Corona de Adviento que es un elemento tradicional dentro la cultura cristiana que simboliza las cuatro semanas de diciembre, conocidas como Semanas de Adviento. Está compuesta por una corona hecha de ramas de pino, entre las ramas se colocan cuatro velas que se van encendiendo cada domingo de adviento.

Por su parte en la tradición judía, uno de los objetos rituales más importantes es el candelabro de siete velas, llamado Menorah. En la decoración de los primeros árboles de Navidad en Alemania en el siglo XVI, se ponían pequeñas velas en el árbol para decorar e iluminar las estancias.

Así mismo, durante el Imperio Romano se originó la palabra “vela” como algo que vence a las tinieblas durante la noche en la vigilia, que se llama así a partir del verbo vigilare, porque era en este horario cuando era más importante la vigilancia.

En Colombia el 7 de diciembre la Noche de las Velitas es la fecha que marca el principio de las fiestas navideñas. Esa noche la mayoría de calles y casas de todos los rincones del país se iluminan con velas para conmemorar la inmaculada concepción de la Virgen María. La historia se remonta al 8 de diciembre de 1854 cuando el Papa Pío IX definió la proclamación de ese día como el de la madre de Jesús frente a miles de peregrinos en la plaza de Roma. Allí, los creyentes encendieron velas en un ambiente de oración en agradecimiento a la madre de Jesús, la cual no tenía pecado, sino que era luz, por eso la tradición de encender velitas y faroles.

Las tradiciones en general llevan acumulada la carga cultural de un pueblo.

Sigamos manteniendo estas tradiciones alrededor de la mesa y celebremos una Navidad llena de paz y amor.

Mortero o Molinillo

Mortero de piedra

Mortero de piedra Hoy, podemos emplear esta costumbre milenaria teniendo un mortero en la cocina como uno de los utensilios principales. Las características que debemos buscar en un buen mortero son;

- Material no poroso para que no absorba aromas y sabores

- Lo ideal es que sea de piedra o cerámica, lo que facilita su limpieza

- La madera no se recomienda debido a que es un material blando

- Debe ser pesado para facilitar la molienda sin necesidad de sujetarlo

- Que tenga una buena base y estable para que no se deslice

¿Y por qué un mortero es mejor que un electrodoméstico?

- El mortero no consume electricidad, así ayudamos a la conservación del planeta

- Duran toda la vida, podemos pensar que es una buena herencia para dejar a los hijos con nuestros secretos de cocina

- Las preparaciones y mezclas que podemos hacer son únicas, los ingredientes no solo se mezclan sino que se incorporan

- Podemos darle diferentes usos, además de preparar el guacamole podemos preparar mayonesas o cualquier tipo de salsa

Un truco para resaltar todavía más el sabor de las nueces o ciertas especias es tostarlas antes en un sartén o arepero de barro sin aceite a fuego muy bajo y por muy poco tiempo. Esto realza su sabor y facilita la molienda. También podemos añadir a la molienda un poco de sal marina para sazonar de una vez.

De acuerdo con un artículo de un diario americano: “Cuando utilizas un mortero, trabajas de lleno y con más control para liberar los aceites de los ingredientes e incorporarlos al unir sus sabores. En una máquina, simplemente los estás combinando”.

Gallina de vidrio con sal marina

Gallina de vidrio con sal marina Otro utensilio que es muy necesario para resaltar los sabores en nuestra cocina es el molinillo de especias, siendo el más común el molinillo para pimienta. No podemos seguir comprando la pimienta ya molida, pues en el proceso de molienda, empaque y distribución ya ha perdido completamente su sabor y frescura.

¡Qué rico tener en nuestra cocina diferentes colores de pimienta para hacer una mezcla única en el molinillo! Tengamos en cuenta que;

- La pimienta blanca es la más picante y con menor aroma

- La pimienta verde o roja es menos picante y con mucho aroma

- La pimienta negra es picante y tiene un aroma intenso

El molinillo también lo podemos utilizar para moler la sal marina que es más saludable ya que no tiene proceso de refinación. Otras especias que son ideales para el molinillo son las semillas de anís, de mostaza, del comino y el clavo de olor entre otros.

¡ CON ESTOS SENCILLOS CONSEJOS TE PODRÁS LUCIR CON TU FAMILIA O TUS INVITADOS !

El legado de las Artesanías

Sin saberlo, todas estas tradiciones desarrollaron en mi un gran sentido de pertenencia y conciencia de país, me enseñaron a apreciar que un sancocho es más sabroso si se cocina a la brasa en una olla de barro al lado del rio o que una arepa es más rica si el maíz es molido en el molino manual que se ubicaba en el borde del mesón de la cocina. Y qué decir de las hierbas aromáticas como el cilantro o las guascas, que mi madre en sus largas estadías en el exterior llevaba envueltas en ropa para podernos deleitar con un delicioso ajiaco en el extranjero. Tan evidente se inculcaron en nuestra familia estas tradiciones que cuando me moví con mi esposo e hijos a vivir a Inglaterra, como regalo de despedida una de mis hermanas me regaló una tarjeta con su receta secreta del arroz con leche para preparar en Navidad y unas arepas para que las congelara y pudiéramos disfrutar (solo los domingos porque se nos acababan muy rápido) de un delicioso desayuno a lo colombiano.

En este espacio compartimos experiencias que resaltan el valor de lo artesanal, y cómo a través de la mesa y cocina podemos mantener el legado de los artesanos Colombianos para futuras generaciones.

Publicaciones Blog

Gracias por seguirnos,

Autor

Colombiana orgullosa de haber nacido en Latino América. Quiero utilizar mi experiencia profesional para apoyar a los artesanos colombianos, ayudando a que el mundo conozca sus historias de encanto. Complementando con mis otras dos pasiones que son cocinar y recibir invitados.

Categorías

Todo

Artesanías

Barro

Canastos

Carmen De Viboral

Cobre

Cocina

Gallinas

Lencería

Mesa

Navidad

Peltre Esmaltado

Archivos

Abril 2024

Febrero 2024

Noviembre 2023

Septiembre 2023

Abril 2023

Enero 2023

Noviembre 2022

Julio 2022

Mayo 2022

Abril 2022

Enero 2022

Julio 2021

Abril 2021

Enero 2021

Septiembre 2020

Junio 2020

Mayo 2020

Abril 2020

Marzo 2020

Febrero 2020

Noviembre 2019

Agosto 2019

Junio 2019

Febrero 2019

Septiembre 2018

Junio 2018